生物考古学主动介入考古发掘

(蜘蛛网报道)据中国社会科学报(耿雪):“通过分析牙结石的成分可以知道古代居民的饮食结构,通过测定人骨的同位素和微量元素可以知道他是吃米为主还是吃面为主,甚至可以量化面食在饮食结构中的比例。”中国社会科学院考古研究所考古科技实验研究中心副主任王明辉说。生物考古带给我们的信息远不止于此,这仅仅是他给记者举的一个例子。

近年来,生物考古学蓬勃发展,不断带给我们惊喜。生物考古学能够解决哪些考古学问题?它将为考古学发展带来哪些改变?带着这些问题,记者采访了相关学者。

研究水平国内外基本同步

在《2014年度国家社会科学基金项目课题指南》中,生物考古已成为考古学课题申报类型中的一项,这一定程度上表明生物考古学正在快速发展,作用日益凸显。

实际上,生物考古的概念在20世纪70年代才被提出,最初只限于研究考古遗址中的动物遗存,后来专指对考古遗址中人类遗骸的科学研究。中国科学院大学科技史与科技考古系教授胡耀武告诉记者,随着生物考古研究范围的扩展,研究对象也进一步延展至遗址中所有的生物遗存,如植物、动物、人类、微生物等,研究手段和研究方法也更加多样化。

“科学技术的发展,总能为我们另辟蹊径,拓宽古代社会信息的提供渠道。”中国科学院大学人文学院科技史与科技考古系教授王昌燧表示,生物考古除研究对象范围更加广泛外,能够研究的时间跨度也呈现延长的趋势。“原来做DNA研究,理论上不能超过10万年,但是现在国际上已经可以做到几十万年,国内目前也正在尝试。尽管从地质学的角度而言,超过1万年,遗骸基本上就会石化,但现在依然能够从中提取DNA信息。可见随着科技的发展,生物考古研究的时间跨度也越来越长。”王明辉告诉记者。

自21世纪始,国内生物考古学研究迎来蓬勃发展期。“可以说,无论是设备还是人员素质,国内外基本都是同步的。”王明辉告诉记者,当国外有新的理论或方法出现,国内能很快掌握并应用于实践中。胡耀武表示,我们有不少重要成果在国际著名期刊发表,这表明我国的生物考古研究已达到国际先进水平。

研究转向从被动接受到主动介入

目前,生物考古学面临着转向问题。“以前都是考古学家提供什么资料,我们研究什么,更像是被动接受,对学科发展本身的贡献度也有限。现在逐渐转变为我们需要研究什么,去找考古学家进行合作。”王明辉告诉记者,现在生物考古通常是在考古发掘之初就已介入,成为发掘工作的一分子。

在生物考古日益发展的同时,理论研究问题同样值得关注。由于发展速度快,生物考古的材料积累有限,相关理论研究还有很大发展空间。王明辉认为,积累材料是一个重要过程,相信经过一段时间的积累,生物考古能够建立一个较稳固的学科体系。

针对生物考古学未来建设与发展,胡耀武表示,在理论建设与考古问题相结合方面,还存在一定程度的脱节。这需要生物考古学家和考古学家共同携手,就某个重要问题展开合作、交流与讨论,适当提出一些假设或假说,不断完善和丰富考古学理论。

研究热点揭示人类演化过程中的“潜信息”

内蒙古科左中旗哈民忙哈史前聚落遗址曾发现大量堆砌的人类遗骸,遗址现场颇具视觉震撼力。然而,这也留给人们很多谜团:他们的死因是什么?他们的遗骸为何如此集中堆放?吉林大学边疆考古研究中心教授张全超表示,“我们通过分析哈民忙哈遗址的人骨,初步判断可能与某种急性传染病(瘟疫)的突然爆发有关。人骨堆积应为古代人类有意识将遗骸逐次拖入房内,集中堆放而形成。”而这正是生物考古成功解决考古学中众多难题的案例之一。

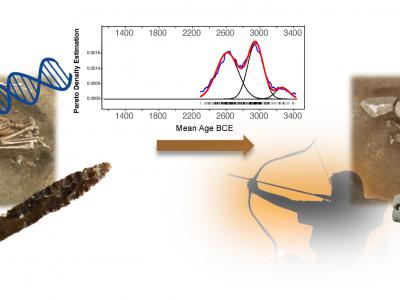

可以说,生物考古学日渐蓬勃的发展,推动了整个考古学研究。胡耀武认为,生物考古学通过与生物学、植物学、动物学、地学等自然科学进行交叉研究,运用最新的实验技术手段,能够较为系统地分析考古遗址中出土的各种生物遗存,揭示其中的“潜信息”,了解人类社会的发展史。有学者表示,人类演化过程中体质特征的分化、人类疾病的发展史、人类食物结构的演变过程及对人类演化的影响、现代人的起源及人类的遗传特征和亲缘关系、农业产生与发展以及家畜的起源、人的食物和经济模式的关系等问题都有可能成为未来研究的热点。

“虽然生物考古学中使用了很多自然科学的方法,但是始终在讲一个考古的故事。方法越多,讲的故事可能更加细化、精彩,更加接近当时的真实情况。”张全超这样形容科学技术支撑下的生物考古学研究。尽管生物考古学的发展离不开多学科交叉研究,尤其是新的科学技术的带动,但生物考古学最终要解决的还是考古学问题,其最终目的仍然是为考古学服务,这已成为生物考古学者们的共识。王明辉表示,生物考古学关注的人类进化,人的生物特征、经济结构,人同周围环境之间的关系,这些都是考古学之目的。