乌兰木伦古人类遗址:“焦点时段”的文化遗存

地质学家张家富在取土壤样本

3400件动物化石

“这里的动物,很明显被人类利用过”

在考察现场记者看到,约两三平方米的斜坡,被塑料布小心翼翼地遮盖起来。侯亚梅说,塑料布下面,“我们怀疑是一枚披毛犀的脚印”。由于坡面土质脆弱,只能先保护起来,再想办法提取、做模型。

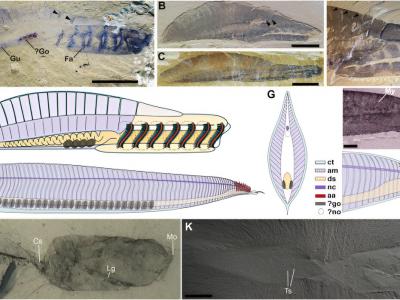

从目前发现的3400件动物化石上看,乌兰木伦遗址人与动物的“共处”行为,极为明显。

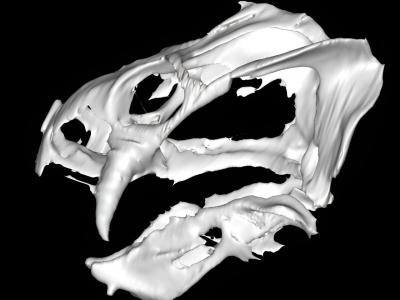

目前发现的3400件动物化石,全都支离破碎,没有一件是完整的。“这里的动物,很明显被人类利用过。”古动物学家同号文说,“残存下来的动物骨骼化石上,也留下了明显的切割、敲、砸等痕迹。”

食用骨髓,是一种常见行为,却不是早已有之的,而是代表着人类的进步,代表着更“高效”地利用食物的能力。在乌兰木伦遗址,“这种敲骨吸髓的行为,非常显著”。

然而,有一个问题,却让同号文颇感困惑。

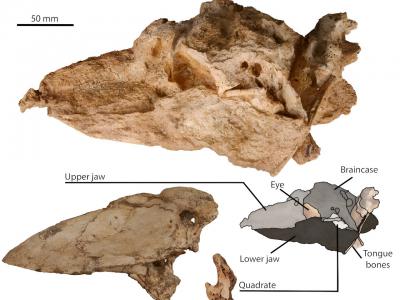

犀牛,是一种很难狩猎的动物,即使用当代的武器装备,“狩猎犀牛也是一件有危险的事。”而在乌兰木伦遗址,有着大量的、被人类利用过的披毛犀残骨,“以当时的技术是如何狩猎披毛犀——这种和他们当代近亲犀牛一样凶猛的动物呢?”

考古学家也认为,从石器制造水平上看,似乎当时的人们并不具有狩猎披毛犀的能力。

难道说,曾居住在乌兰木伦的人类,真的像电影《史前一万年》那样,在4万~7万年前,就懂得用大网活捉凶猛的巨兽?

考古学家王惠民认为:“他们可能会用陷阱一类的设施,狩猎披毛犀。”

与乌兰木伦不同的是,萨拉乌苏的动物化石“非常完整”。同号文说:“至今巴黎博物馆还保存着从这里出土的一具披毛犀、一具野驴的完整骨架。”

从对乌兰木伦与萨拉乌苏的对比中,学者们希望得出这样一种结论:这两个地点的人类生活时间,到底谁先谁后,或者根本是“邻居”,甚至是同一群人。