化石造假:“上帝之手”毁了什么

还有多少事欲说还休?

2011年1月1日,世界首个《古生物化石保护条例》在我国正式开始实施。

面对这个条例,大多数学者又是欲言又止……

专业挖掘、专业修理、专业研究、专业收藏与展出,是古生物保护的几个关键环节。然而过去几年,甚至十几年,一直是专业队不敌游击队。

专业队打的是阵地战从带队专家,到各种技工,到经过初步培训的挖掘工,以及各种野外考察设施,现场修理、固定的装备,甚至安营扎寨的生活必需品,一应俱全。

树大招风,这种阵地战招来各方关注,因此少不了与地方产生各种摩擦。挖掘出来的化石,很多不得不留在了地方,甚至“一块石头也带不走”。

而地方农民打的是游击战,规模小,偷偷摸摸,很难管理。尽管规模小,但人数众多,远远超出专业队,自然战绩“斐然”。

尽管对留在地方的化石,地方热情地表示,欢迎专家来研究。而实际情况,却并不那么简单。

一块化石,在一位熟练的专业技工手中,也要经过几个月,甚至几年的时间才能修理完成,而且需要全套设备的支持。到当地去修,似乎不太现实。

同时,研究工作也要经历相当长的时间,邓涛说,即使我不惜辛苦奔波,完成了研究工作,在写论文时,还是时不时地要再看一眼标本。为这一眼,再坐上飞机,往返花上几天的时间,成本太大了。

因此,那些留在地方的化石,几年后,大多依然原封未动。很多科研人员对记者坦言,他们宁愿征集优质的真化石来研究,挖掘的“成本”太高,风险太大。

新出台的《古生物化石保护条例》,支持了化石留在地方的惯例,研究者们对此没有再作评价。

《古生物化石保护条例》对挖掘作了更详细的规定,有着一整套程序与惩罚办法。但一些人担心,管得了专业队,管得了游击队吗?

按《条例》要求,提出挖掘申请时,要给出详细的挖掘计划,在从业者看来,这种规定,多少有点“外行”。

化石都在地下,不可知性很强,随着挖掘的进程,随时要进行修正、调整。按《条例》规定,这种修正和调整,可能会遭到罚款的处罚。而一个县级单位,一个没有古生物专业背景的部门,就可以拥有处罚的权力。

有人开玩笑说,以后我们拿着锤子上山,随便敲一块石头,就可能被罚款。

从学者们“欲言又止”中,记者只零星地“撬”出了他们的一点困惑。还是李淳,将矛头直指《条例》的“病根”。

在他看来,挖掘、修理、研究工作上的不便,或许可以找办法加以解决,对此学者们也大多抱着观望的态度。“而造成目前这种局面的根源问题,《条例》并没有解决。”

“古生物化石的价值是什么?”“如今的‘破坏’到底出在哪个环节上?”认清这两个问题,才能实现真正的保护。

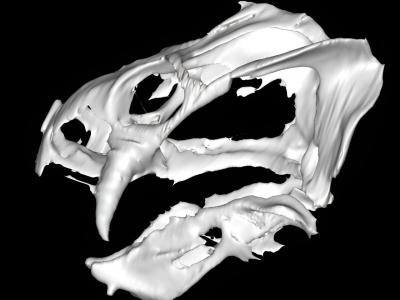

“化石的价值甚至不是研究。”李淳说,“研究只是发掘这种价值的手段,它真正的价值在于其所包含的远古生命信息,这有关地球、自然和人类,是科学、历史、艺术的组成部分。”

对这种信息的最大破坏,并不在挖掘上,尽管一些游击队,甚至“地方军”采取了破坏性挖掘的手段。而大多数挖掘,即使是盗挖,为了保证利益最大化,挖掘者也会“尽力”减少损失。

《条例》保护的重点,在几个环节上:挖掘、交易、研究、收藏。李淳说,到了买卖、研究和收藏环节,化石已经成为“成品”,破坏行为已经完成。只要化石不出境,说到底也只是国内各方利益分配的问题。即使流向国外,也还是为人类保留了文化信息。

真正的破坏,出现在挖掘后、交易前,这正是化石贩子们的“上帝之手”大显神通的时候。化石中蕴涵的珍贵信息,也就是在这个环节上大量丢失掉的。

撇开恶意造假不说,一个“诚实”的业余修理者,可以将专业技工用一年时间完成的事,缩短到几天,其破坏程度可想而知。

李淳打了个比方说,眼下的“化石保护”,在某种意义上,像一次尴尬的“解救人质行动”,如果不能保全人质的生命,解救行动不能算是成功——无论你抓获了多少劫匪。

因此,李淳认为,从挖掘到交易之间的环节没有保护好,“就谈不上真正的保护”。

在采访中,记者总感觉似乎眼前有一层迷雾挥之不去。执著地追问之下,李淳只得承认,有些话他也不得不欲言又止。

他告诉记者,这其中还有更惊人的“故事”,他没有想好,该不该说出口……

作者:洪蔚

来源:科学时报