化石造假:“上帝之手”毁了什么

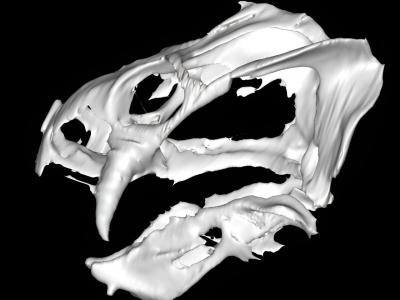

“饥饿”的博物馆

古盗鸟之所以可以蒙过国际顶级专家,因为它是一份巧夺天工的拼图游戏。复原的猎豹头骨,之所以让Christiansen动心,因为它从外形上看,符合生物结构的基本原理。也就是说,它们的制作者大体还称得上是高手,至少还有点“责任感”。

而更多的劣质化石产品,却一箱箱地向更大的市场流入。

近几年,随着经济的快速发展,许多富裕起来的中国城市斥巨资建造自然博物馆,以提升当地的文化形象。然而在一些人的头脑中,建造一个博物馆和建造一家商业大楼,似乎并无差别。

在造价昂贵的“大房子”落成之时,李淳说,所谓的博物馆还没有足够的展品,有些竟然只是一所空房子。没有展品,就得通过各种渠道收集“馆藏”。于是西方成熟的博物馆,历经数十年甚至数百年才能完成的事,在中国被短时间内完成了。

收集馆藏,特别是短时间内收集,更需要行家的鼎力相助。目前中国古脊椎动物学界的合格专家人数,不过五十余人,大多在中科院古脊椎所作着“象牙塔式”的研究,真正能“坐镇”博物馆的专家,屈指可数。

于是,类似“十三不靠”这样的产品,使大量地流入了博物馆的馆藏。

李淳给记者展示了一些照片,除了大量“十三不靠”外,更有一种仿制品,可以称之为“无中生有”:在一块完全空白的石头上,雕刻出一个生物形态,居然也称为“化石”。

有着这种工艺的支持,某些博物馆能展出一米长的恐龙蛋,也就“合情合理”了。

这种造假的利润空间有多大,邓涛讲了一个在辽西最常见的狼鳍鱼化石“变身”的故事。

在辽西,狼鳍鱼化石很常见,一条不过能卖上几块钱到十几块钱,任何一家化石品商店都存货充足。面对丰富的资源,化石贩子们创造性地想出了一个“化腐朽为神奇”的方式,将资源“最大化”了。

他们把不值钱的狼鳍鱼化石,掐头去尾,只留中段,将多条鱼的中段有序地连接起来,美其名曰“蛇”。

尽管辽西是古生物多样性爆发地,蛇化石还从没人找到过。于是,只值几块钱的狼鳍鱼“联手变身”后,身价便猛涨到了十几万甚至几十万元。

这种低劣的“变身”手段,行家一眼就能看出来。“它们的构造,根本不符合生物的基本结构。化石真伪判定的真正利器是解剖学知识,而不是千变万化的造假工艺。”李淳解释说。

然而,就是这种低劣的仿制品,却千方百计、浩浩荡荡地流入了博物馆。据说,在某鱼龙产地,买方甚至可以向卖方“预定”鱼龙化石的尺寸。

有人也许会问,既然行家一眼能看出来,假化石何以“浩浩荡荡”地流入博物馆,他们不会找人鉴定吗?

李淳的一个亲身经历,让人感触颇多。

2010年,正在某地参加会议的李淳,接到了一个陌生的电话,一家知名博物馆要征集一批古脊椎动物化石,邀请他去作鉴定。在辨别真伪上,李淳是有名的火眼金睛,他也常慷慨出手相助。

经历多了,他心里有数,于是把丑话说在前头:“我可以去鉴定,但这种交易,假化石居多,你们作好思想准备,别抱太大希望。”

两天后,约定时间的当天上午,他又接了博物馆电话,以一个很不像样的理由,取消了约会。他猜测其中“有鬼”。

不久后,李淳从别处知道了事情的真相,令他颇为恼怒。原来卖方听说博物馆请了李淳作鉴定,便将他描绘成了这样一种人:李淳这人,不地道,他一眼就能看出我们卖给你们的都是好东西,他肯定推说,是假的,你们肯定就不买了,然后他再自己买或者介绍其他博物馆。

后来的事情李淳不得而知,但是古生物的圈子就这么大,偶然的机会他又看到这批货中的部分化石照片,自然大部分是假的。

以往,李淳尽量不对研究领域以外的化石标本作公开评价,此次他告诉记者,仅就我国的三叠纪海生爬行动物化石而言,估计目前我国相关博物馆中,80%以上的藏品经过了业余工匠的“人为改变”。