中国的假化石问题应该引起深深的思考

【原因】

专业人才的匮乏与“化石经济”的诱惑

化石在中国的“民间修复”与“非专业修复”,成为化石“污染”的一个重要因素。

李淳介绍,在中国,古生物学长期以来只在极少数大学的地质系课程中出现。而古脊椎动物学又是古生物学中一个专业性极强的分支学科。缺乏专业人才,一定程度上影响了对化石标本的判断力。

而博物馆成为人工拼凑和纯粹造假的化石的出路,也有多重因素。

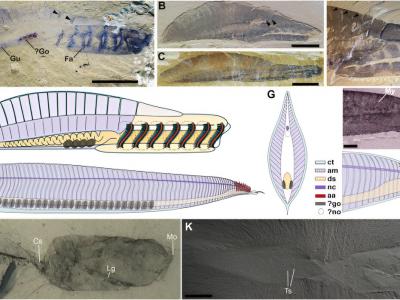

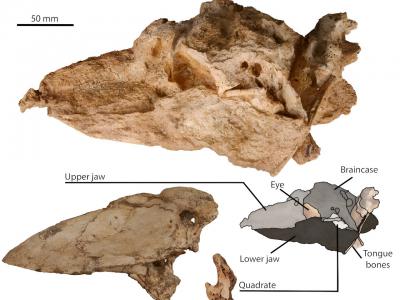

李淳的研究方向是贵州、云南一带出产的三叠纪海生爬行动物化石。他表示,这类化石目前已经成为“重灾区”。“除了个别单位,中国大陆境内绝大多数博物馆收藏和展示的此类标本都是"假"化石,只是破坏、拼凑和造假的程度不同而已。”李淳说,近几年,许多二、三线城市比较重视建造自然博物馆,当然需要化石标本,但是他们不知道该如何判断真假。

浙江自然博物馆馆长康熙民从另一角度印证了李淳的观点。康熙民认为,我国的博物馆建设,重建筑轻功能,重形式轻内容,重人文轻自然。我国自然博物馆发展经验不足,尤其缺乏正规的化石收集渠道与专业鉴定人才。值得提及的是,《科学》杂志建议博物馆与科研机构加强协作以解决中国的假化石问题,并认为浙江自然博物馆与中国科学院古脊椎所的合作是一个“可贵的成功范例”。

事实上,假化石的民间制作成本相当低。根据李淳的介绍,专业技术人员修理修复一块化石,往往需要数月甚至一年以上的时间,需要高倍显微镜以及一系列专用设备,但民间人士可能用两三天,仅仅借助“大刀阔斧”的粗放工具就可以处理一块化石,就算不加以拼凑和伪造,也会将化石原有的生物结构破坏殆尽。“如果博物馆缺乏专业的鉴别力,就会把这样的化石当作真品收藏和展示。”

李淳还介绍了一个背景:中国得天独厚的环境保存了大量古生物化石,这对于研究各生物门类的起源、演化和灭绝以及重大地史时期环境变化都有重要价值,也使中国成为世界古生物研究的热点地区。比如贵州云南交界一带,与欧洲著名的三叠纪海生爬行动物化石点圣乔治山相比,化石门类更多,标本保存更完整,国际影响很大。

然而,这一带交通非常不便利,有些地方连越野车都进不去,挖掘管理相当困难,很多情况下都是当地农民私自挖掘。正规机构通过化石爱好者或其他渠道得到相关消息后,出钱向农民征集较有价值的化石。有些单位表示:“我们常常面临艰难的选择:买还是不买这些盗挖的化石?如果购买,多少会助长民间的盗掘风气;可如果不收购,这些化石将进一步流失和损坏,有些甚至可能被走私。”更为重要的是,李淳认为:“如果不对其加以征集,其中一些具有极大科研价值的标本将永远失去进入人类知识体系的机会,而不论是学者个人,所属单位还是国家层面,我们也失去了扩展这一知识体系的机会,而这正是我们的职责所在。”

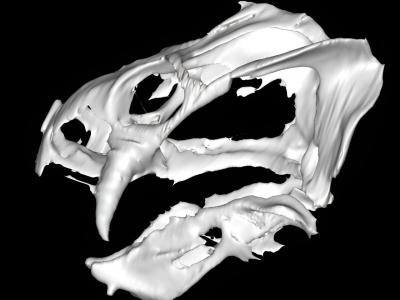

李淳说,国家法律禁止私人挖掘和非法买卖化石,但更糟的是,在盗掘之后,盗掘者或中间商为了获得更大利益,常会根据买家的需要,任意雕刻拼凑以求完整和“美观”,比如给一个鱼龙类化石安一个鳍龙类的爪子,或者有意无意中将原本是“圆的”化石处理成“三角的”。他们自作聪明地以为,这种“美化”了的化石能受到更多重视,殊不知,这样的标本在真正的专家眼里相当于垃圾。

“博物馆征集到的"假"化石,很多就是这样的情形。”李淳说。

【呼吁】

保护中国的化石家底迫在眉睫

虽然中国的化石家底很厚,但“如果任由目前的化石造假状况继续发展下去,可能要不了多久,我们就没有什么有价值的化石了。”李淳认为。

他把现在的情形打了个比方:好比拥有一个非常大的钻石矿,随便一挖就是10克拉以上的大钻石,可很多人不懂,费老大劲,将大钻石碾碎,做成简易的刀具。“这种无知、无意识的破坏更加让人痛心。”

2006年11月,来自全国相关领域的专家学者曾经共同拟定了一个《古生物化石保护三明宣言》,其中提到应尽快着手制定《中华人民共和国古生物化石保护法》,同时整合并理顺古生物化石管理体制,建立超越部门利益的国家管理机构;另外,还应该开展对重要古生物化石产地资源状况和保护现状的普查、调研和评估;对正在遭受破坏、有重大隐患的化石地点采取紧急保护措施,并制定、落实长期保护规划。李淳说,我们现在有关于化石的种种规划,有专门的委员会和专门的法律,但“知识的普及,科学家与博物馆的合作,必不可少”。

李淳建议,当下,博物馆最需要加强同“专业对口”学者的合作,聘请有资质的专业机构进行化石修理,最大限度地保证化石的真实,维护中国古生物学的国际声誉。(蜘蛛网www.eeook.com)

人民网-人民日报