恐龙:一个经济城市的文化梦想

不可估量的科研前景

从科研价值上看,莱阳的白垩系地层发育完整,包括3个大的地层单位。

其中,距今约1.3亿~1.2亿年的早白垩世的莱阳群,相当于辽西热河群,主要以湖泊沉积为主,赋存现如今举世瞩目的“热河生物群”,在莱阳地区分布广泛、沉积厚度大。从理论上讲,在辽西发现的重要脊椎动物化石在莱阳都有可能被发现。而热河生物群的典型代表,如狼鳍鱼和中华弓鳍鱼等,最早也是在莱阳发现的。

距今约1.1亿~1亿年左右的早白垩世的青山群,是一套颇为奇特的沉积地层,以火山岩夹红色河湖相沉积为主。在这套地层中已经发现鹦鹉嘴龙、蜥脚类恐龙、北山龟和翼龙类,是我国最早发现翼龙化石的层位。而鹦鹉嘴龙等脊椎动物化石是热河生物群的代表化石,但这套地层很难在辽西等热河生物群的分布区找到可对应的相当层位,需要进一步研究。

在距今约8000万~7000万年的晚白垩世的王氏群,则以发现大量的恐龙和恐龙蛋化石著称。目前已经研究命名的就包括长形蛋类、圆形蛋类、椭圆形蛋类和网形蛋类计4个蛋科、5个蛋属、11个蛋种。而此前发现记述的恐龙化石则有5大类、8属、11种。该地区是我国唯一一个共生富集恐龙和恐龙蛋化石的地区,对于了解恐龙的生殖生态行为,恐龙与恐龙蛋的对应关系尤为重要。

相隔半个多世纪,2010年开始的中科院—莱阳联合恐龙科考队的发掘,是继老一辈古生物学家上世纪50年代莱阳恐龙发掘后的第一次。

半年多来,考察队详细考察了莱阳市郊以白垩世王氏群为代表的陆相红层和化石,进一步证实了辛格庄—文笔峰区域(辛格庄组)、将军顶区域(将军顶组)和金刚口区域(金刚口组)分别为主要恐龙和恐龙蛋化石富集区和富集层位,发现了数十层恐龙与恐龙蛋化石层。这些地区可以作为未来白垩世国家恐龙地质公园的核心保护区。

在1号点和2号点,考察人员发现大量恐龙(鸭嘴龙类和兽脚类等)与不同类型恐龙蛋(长形蛋和椭圆形蛋等)同层共生赋存。

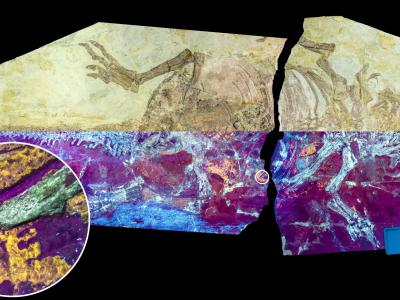

1号地点,古生物学家推测就是他们一直在寻找的杨钟健当年发掘过的地点。经过发掘,这一推测已经得到证实。考察队员目前已发现近30件恐龙骨骼和一枚完整的个体相对较小的蛋化石,这一蛋化石与层面近垂直保存,蛋壳外表没有明显的纹饰,是否为恐龙蛋化石,还需要依据蛋壳显微结构进一步研究确认。恐龙和蛋化石同时在一个遗址被发现,在世界上颇为罕见。

而在新发现的2号地点上,考察人员收获颇为丰盛。在约60米的剖面上发现了至少5个化石富集层。目前正抢救性发掘其中的两个连续化石层,已在两个层位上发现数十件比较大型的恐龙骨骼,以鸭嘴龙类为主,同时也发现采集了数百件恐龙化石和龟类等的碎片,并发现多枚孤立的食肉性恐龙牙齿,进一步确认了大型恐龙化石目的层和恐龙化石的埋藏规律和富集规律。

此外,在两个发掘地点,尤其在2号地点,发现大量破碎的蛋壳,代表多种不同类型的蛋化石。在周边相邻的沉积地层中,还发现十余层恐龙蛋和多窝长形蛋和圆形蛋化石。

莱阳化石地点和剖面集中在城郊四周,自然景色神奇优美。在吕格庄镇金刚口村2~3平方公里范围内有十多条切割很深的平原峡谷,至少包含十多层恐龙和十多层恐龙蛋化石层位,组成罕见的集中分布的恐龙峡谷奇观。

这里不但恐龙化石丰富、种类繁多,而且峡谷水系湖泊发育,由平原峡谷、河湖相红色地层、地堑式断层、大型斜层理、风蚀地貌,恐龙与恐龙蛋化石以及虫孔与虫迹等遗迹化石,组成了极其丰富的地质遗迹群。

文化:院地合作新思路

莱阳的恐龙发掘是一项院地合作项目,得到莱阳市政府的全力支持,同时也得到国家自然科学基金和中科院发掘专项经费等的资助。

目前,院地合作是中国科学院扶助地方科技与经济发展的一项重要措施。此前这种合作更多集中在应用技术领域。

现在,中科院仅在莱阳就有3项院地合作项目,另外两项是微生物所和植物所与莱阳最出名的两项经济产业的合作。

中科院—莱阳联合恐龙考察是目前颇为罕见的基础科学与地方的合作。

对这个项目,地方政府寄予了极大的期望与热情。莱阳市委书记杨国强、市长孙德奎等领导多次来到发掘现场并参与发掘,还与队员们一起穿越峡谷进行考察。他们表示,莱阳将竭力原地保护恐龙化石遗址,申请建立白垩纪国家恐龙地质公园,学习兵马俑的保护和利用方法,来保护莱阳的恐龙化石,逐步发掘、研究和利用这些珍贵的自然遗产。

同时,合作双方还邀请国内外著名专家学者召开了以化石保护和科普教育为主题的两次现场会议,为更好地带动地方经济和提高全民科学文化素质服务。

从地方政府对项目的热烈关注与支持中,记者看到了基础科学对地方发展也同样可以有意义深远的影响与推动力。

而基础科学也是中科院作为科研“国家队”积累最为丰厚、最具优势的科研地带。如果这个项目能给更多的基础研究项目,给各地地方政府提供一点合作启迪和思路的话,那么它的意义将比国家恐龙地质公园更为深远。

洪蔚 科学时报