古生物化石保护的总动员

科研——中国古生物化石保护的因,也是它的果

科研是古生物化石保护的受益者,同时也是它的因由。

古生物化石的存在意义是科学揭示出来的。中国古生物化石保护有雄厚的科学研究基础。

澳门论坛期间,记者采访了中国科学院院士周志炎。他告诉记者,中国的古生物研究在近百年间历经创立、发展、萧条和复苏几个阶段,出现过几个高潮。

第一个高潮出现在上世纪30年代。一批从西方学到现代地质调查研究方法的中国地质先驱,以毕生的精力投身到祖国的古生物化石研究中,发现了山东省临朐山旺化石、昆明西北方的禄丰化石群等;第二个高潮出现在上世纪80年代左右。伴随着地质调查基础工作的广泛开展,古生物化石的重大发现层出不穷。第三个高潮产生在近年,热河动物群的系列重大发现和重大研究成果,让原本是冷门的古生物研究有了火爆味道。

“中国古生物化石和地质环境保护前沿论坛——澳门多元旅游文化建立的启思”的主题部分,是古生物化石学研究和科普的两个分论坛。

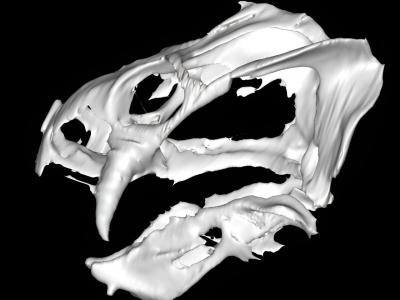

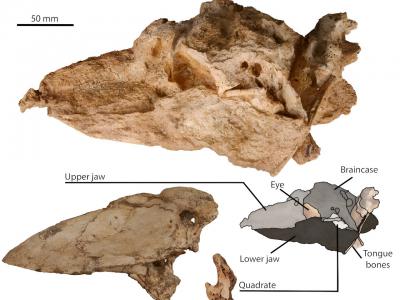

论题的重点是恐龙。中国地质科学院研究员尤海鲁在接受采访时告诉记者这样一个令人振奋的事实:目前中国的恐龙研究已经在全球赢得了第一。

中国古脊椎动物与古人类研究所研究员董枝明在学术报告中探讨了亚洲恐龙的研究。他说,过去10年,亚洲对于提升恐龙知识有很大的进展,中国和蒙古的恐龙化石,在世界各地巡展;中国、泰国、日本和韩国相继修建了一些恐龙主题公园、恐龙专业博物馆和恐龙化石保护地,促进了世人对恐龙的了解和兴趣。

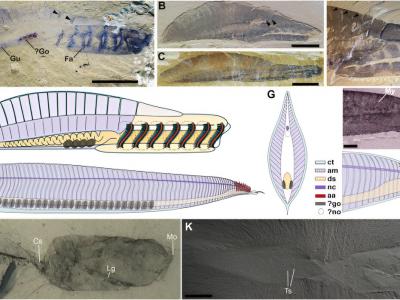

中国地质科学院武汉地质研究所研究员汪啸风介绍了贵州关岭化石群的研究成果,特别强调了这个化石群发现研究的重要意义。他说,关岭化石群的发现和研究揭开了长期覆盖在化石群上面的岩层,使人们有机会看到那些在中生代时期曾一度统治海洋,科学上应归属于海生爬行动物的龙化石。

在科学家看来,古生物化石之所以重要,是因为它们用一种只有科学家能够读懂的语言讲述了人类诞生前的生物世界,从而为今天人类的行为规范找到了某种借鉴的依据。

中国科学院南京地质古生物研究所的研究员沙金庚讲述了对长江源古生物化石的研究。他说,长江的发源地——可可西里无人区,位于青藏高原腹地,因为高寒缺氧,环境险恶,素有“神秘的死亡地带”的称号。而在这个地方发现的古生物化石,却向人们述说了几亿年来这个地区从汪洋到高山带的沧海桑田史:它在晚二叠纪前一片汪洋;在晚二叠纪是一片开阔浅海;在三叠纪—侏罗纪时代遭遇海水进退频繁;在白垩纪大海南去,湖河连片;在新生代快速隆升,火山四起;而在现代演变成高寒地带。

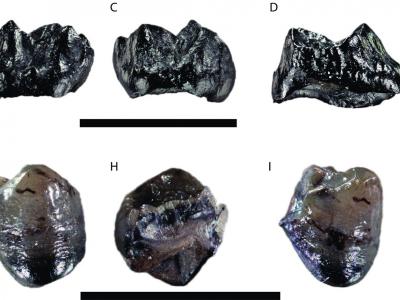

北京大学地球与空间科学院教授郝守刚在演讲中报告了他们课题组发现的世界上最早的根和叶。这是一种发现于云南4.1亿年前(早泥盆世)的地层中的工蕨植物的簇生根。从这个根化石的研究,他们发现早期植物具有较强的根系统吸收能力和水分利用效率。而此前,他们课题组研究了地球上最古老的叶子和具叶植物——优美始叶蕨,将叶子的起源前移了2000万年。

与之类似,辽宁古生物博物馆馆长孙革教授探讨了他们课题组发现的世界上最早的花。近年来中国古植物学家在辽西发现“辽宁古果”、“中华古果”和“十字里海果”等迄今最早的被子植物,有力地推动了全球被子植物起源研究。中国东北新的化石材料表明,全球最早的花可能起源于东亚地区,传统的“热带起源说”正面临挑战。