再论“猗顿故城”是夏都--“斟鄩”

从对少康的传说与记载上可以看出,少康的一生主要是与寒浞争战。那么,寒浞又是何许人也?

寒浞 ,夏朝第六任帝,在位六十年。《路史·寒浞传》云:“寒浞者,猗姓。”(注:中国称猗的地方仅临猗这一带)。寒浞,在位六十年。他的夺权,是通过杀死嫦娥的丈夫--后羿(在位六年)而成的。。《路史》云:“夏有猗国。”《河图括地象》云:“猗姓之国,猗夏朋淫不义,少康灭之。”从这些记载看,寒浞杀羿夺权、少康灭之中兴,这些事就发生在这里--猗氏故城--郇瑕氏之墟附近!

后羿、寒浞、少康之战涉及三个氏族:斟鄩氏、斟灌氏、有虞氏。

斟鄩氏,以国为氏。南宋·邓名世《古今姓氏书辩证》云:“寻,出自姒姓。夏后(氏)同姓诸侯,曰:斟鄩氏,后为寒浞所灭,子孙因为寻氏”。正因亡国,便去邑为寻氏。《寻氏族谱》记载:“自羿、浞相继为乱,子孙失官。有以斟为氏者,有以灌为氏者,有以鄩为氏者。后去邑为寻氏。参之乐府于音叶征”。

夏朝从“太康失国”,“羿、浞代夏”到“少康中兴”的四十多年中,斟鄩氏曾两度失国。先是后羿所灭;后是被寒浞之子浇所灭。其后代有以斟为氏者;有以灌为氏者;有以鄩为氏者,后去邑为寻氏。《史记·集解》徐广曰:“斟鄩氏,一作斟氏,鄩氏”。

“鄩”是否为“郇”演变而来?我们知道的是夏朝文字没找见,还知道商文字与夏文字没有联系起来,即使周朝文字与现在也不完全一致。当然,我们现在能看出“鄩”与“郇”字形相似,音完全一致!所以推测其有互相演变的可能。或“鄩”与“郇”出自某一个夏文字!字形易变但方言的音是难变的!

又鉴于《史记·集解》徐广曰:“斟鄩氏,一作斟氏,鄩氏”。那么我们不能不想到“斟鄩”一词。古本《竹书纪年》说:“太康居斟鄩,羿又居之,桀亦居之。”且寒浞、少康也居住过。《史记·吴起传》说:“夏桀之居,左河济,右泰华,伊阙在其南,羊肠在其北。”晋南地理位置符合史记中的“斟鄩”。且商汤战夏桀于鸣条,鸣条在猗氏故城西不远处。结合上述论证,推测猗氏故城即是我们要找的“斟鄩”。

后记:为何要从城邑上寻找夏都?

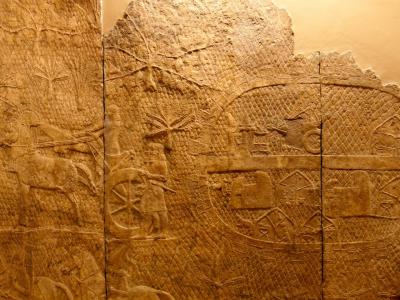

《吕氏春秋·审分览·君守》称:“奚仲作车,苍颉作书,后稷作稼,皋陶作刑,昆吾作陶,夏鲧作城,此六人者,所作当矣。”《世本》也记有“鲧筑城以卫君,造郭以守民,此城郭之始也”。《淮南子·原道训》又记有“昔者,夏鲧作三仞之城”。城的修建,夏代人的伟大创造。因此,寻找夏都应从城邑上着手。至于夏朝有无文字,坟墓,珠宝等另论。

史书多次记载:夏鲧作城。这是可信的。夏禹父叫鲧,其治水方法是靠“堵”。堵大水要筑坝,筑城墙也是同样原理。夏朝最后一个国王夏桀其一大罪名即是筑宫城。夏朝自禹起到桀止400多年,一个以祖先“夏鲧作城”而与“奚仲作车,苍颉作书,后稷作稼,皋陶作刑,昆吾作陶”齐名的夏王朝就没有高大的城墙了吗?

人们不相信猗氏故城是夏都城的都城是可以理解的。为什么呢?前面已谈过了商汤对夏人的宫城“扫穴犁庭”--城内变成耕地了!宫城内的人呢?赶尽杀绝!夏宫内的人杀的杀,逃的逃。比如:夏少康后人勾践逃到东南一带,另一部分逃到四川夏禹的老家汶川、茂县一带。四川的古蜀国与临猗的蜀应有某种联系,因为许多方言十分相似。

(自古以来,与朝廷有关人群总是“北侵南逃”“西侵东逃”。黄帝与蚩尤时代,夏代、商代等等至今无一例外)接着商朝统治了600多年,直到周朝兴起。近千年过去了,即使找见原址,但早己城易其主,面目全非了。但城墙难倒!

有时一个字就可以改变几千年的历史。比如,把“猗氏故城”叫做“猗顿故城”。如果我们不细究,这一字之差就改变了2000多年历史。那么在此之前的“郇”与“鄩”呢?“夏”与“瑕”呢?改变一个字容易,但改变一个音或义就难了。

上述各个历史记载均可以相互印证:现山西临猗县南的猗氏故城(又称郇阳城)的郇瑕氏之墟即是夏朝的都城--“斟鄩”。因此,国家有必要对此故城进行碳14鉴定并进行全面考古论证。

来源:中国考古网

作者:王圣发